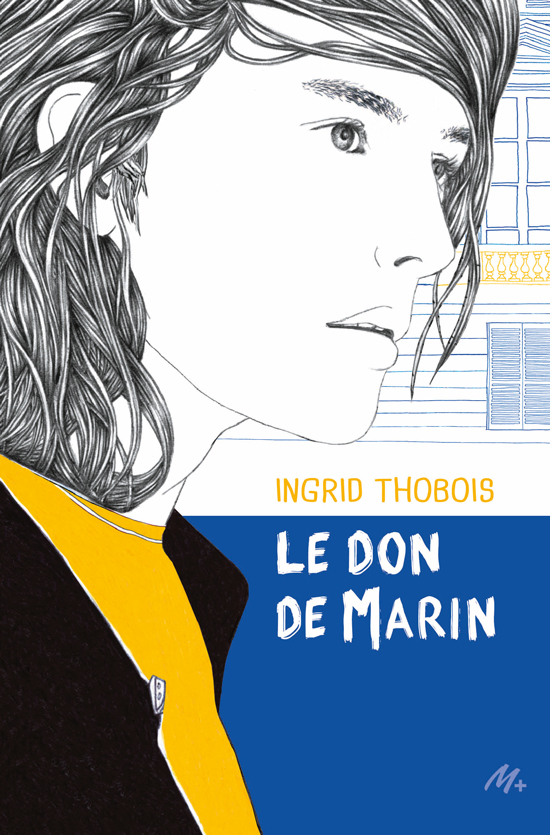

Éditions L’École des loisirs Médium+, 2025, Où trouver ce livre ? Partout, et en librairie c’est mieux !

Marin a été conçu par PMA. Maintenant qu’il a dix-huit ans, il est en droit d’accéder aux informations qui lui permettraient de découvrir l’identité de ses donneurs. Mais en a-t-il besoin ? Envie ? Des donneurs, ce ne sont pas des parents ! Marin a une mère, et c’est un garçon heureux. Et puis, est-ce bien le moment d’enquêter sur ses origines alors que le présent lui tend les bras ? Un grand amour naissant, des études de cinéma passionnantes, la découverte de Paris… Mais le hasard est moqueur quand les coïncidences s’obstinent. Marin va devoir l’ouvrir, ce dossier !

Ce que je cherche maintenant ? Certainement pas une mère, certainement pas un père. Mais des visages, des voix, des récits. Peut-être des raisons aussi. Comprendre pourquoi, grâce à qui, je suis là. »

Extrait, chapitre 1 :

On en a tous, des photos sur notre frigo. Maintenues par des aimants kitschissimes rapportés d’un week-end ici, de vacances là-bas. Coincées entre une carte postale collector et un flyer de VéloPizza. À demi cachées par ces pense-bêtes qui se chevauchent de rendez-vous manqués en to do lists abandonnées. Couleurs ou noir et blanc. Photos de famille, photos de copains, photos d’enfants, photos de classe, planches de photomatons, duo aux expressions outrées, grimaces langue tirée, moues les yeux révulsés… Dans les vapeurs de cuisine, ces images se couvrent d’une fine pellicule de graisse, d’empreintes digitales, et finissent par se faire oublier, effacées par le mouvement infini des ouvertures et fermetures de porte à la recherche d’un yaourt, du beurre, d’une bière.

Depuis tout petit, je peux passer des heures à regarder ces clichés de travers, qui tombent et qu’on remet en place, qui glissent les uns sous les autres à défaut d’aimants suffisamment puissants. À chaque fin d’année scolaire, mon portrait est venu grossir la collection de visages familiers : ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mes cousins et cousines, et puis ma mère à diverses périodes de sa vie. J’adore la voir jeune. Quelque chose me fascine dans l’idée qu’elle ait eu un jour mon âge : un corps de mon âge, un cerveau de mon âge, des désirs et des pensées de mon âge. Je reste sidéré devant les photos d’elle petite, minuscule, bébé. Toutes ces images me prouvent, au cas où j’en doutais, que ma mère a eu une vie avant ma naissance, qu’elle n’a donc pas toujours été ma mère, qu’elle aurait pu ne pas le devenir, que j’aurais pu ne pas exister, que quelqu’un d’autre aurait pu exister à ma place, moi à la place d’un autre, ou bien personne. À force de « pourquoi ? », j’avais le cœur à la renverse et l’esprit complètement embrouillé. Mais jamais je ne me demandais « Comment on fait les bébés ? ».

Ça, je le savais.

Mieux que tout autre enfant.

La petite graine, les roses, les choux, pas de ça chez nous ! J’ai été élevé en plein midi, un mot pour chaque chose sous le projecteur de la vérité.

Jusqu’à ce que j’en aie ma claque, ma mère m’a emmené chaque dernier week-end de juin à Copenhague pour les Journées Cigognes, un événement annuel organisé par la clinique Vitanova pour réunir les enfants de tous âges, nés comme moi de dons de sperme, d’ovocytes, de l’un, de l’autre, ou des deux. À ces rassemblements joyeux comme des anniversaires géants, on était des flopées de gosses, d’adolescents, de parents. Trois jours durant, on allait d’ateliers en spectacles, de lectures en concerts, sans oublier les jeux de rôles. Le but : faire comprendre comment un spermatozoïde remporte la folle course de la vie, gagne le grand prix de l’ovule, s’y fond, perd sa queue, puis comment les cellules là-dedans se démultiplient jusqu’à former un embryon, puis un enfant, et pourquoi nos parents sont bel et bien nos parents, que nos gènes et les leurs soient un peu, pas du tout, ou très très différents.

Ce que je saisissais de tout cela quand j’étais petit ? Pas mal de choses, mais pas tout, et pas complètement. En dix-huit ans, ma mère n’a pas manqué une occasion de remercier « les-deux-inconnus-grâce-auxquels-elle-m’a-eu » pour leur cadeau « mi-ri-fique ». Encore un peu, et elle leur aurait dressé un autel. Quand elle parlait de ma conception, sa bouche se fendait en un sourire si grand que j’imaginais devoir à ces gens un truc beaucoup plus fondamental qu’un spermatozoïde et un ovule : l’invention du chocolat ? La découverte des pâtes au pesto ? Mon skate ? Mon gisement de Playmobil®? – dont je ne me doutais pas qu’il vaudrait un jour une fortune, plus personne n’ayant le droit de fabriquer le moindre jouet en plastique.

«Donner », je savais ce que c’était, et que c’était bien : maman m’y encourageait pour la beauté du geste et la sauvegarde de la planète. « Donner », je savais aussi que c’était difficile et que c’était définitif, à l’inverse de « prêter ». Mais il faut des années avant d’être en âge de comprendre scientifiquement comment ça jaillit, la vie. Si bien que, très longtemps, malgré les Journées Cigognes et malgré les allusions répétées de ma mère, je me suis heurté à une grosse incompréhension : si ces deux personnes ultra généreuses et ultra inconnues étaient tellement importantes pour nous, pourquoi leurs photos n’étaient-elles pas collées sur notre frigo ? Plus de place ? Ça ne tenait pas ! Il suffisait d’enlever le flyer de VéloPizza. Ma mère, désarçonnée par ma remarque d’une implacable logique enfantine, avait hésité une seconde avant de me répondre que les photos de ces gens, on les avait perdues, mais qu’on allait chercher, et qu’un jour, quand je serais grand, c’est sûr, on les retrouverait. Rassuré, j’ai ainsi pu continuer de penser que les êtres humains se divisaient en deux catégories : ceux qui figuraient sur le frigo, et les autres.